Julio César Arbizu González

Mi abuela era una mujer imponente y bella. Alta, blanca y de ojos claros, Había salido del Cusco para asentarse en Tacna, donde conoció a mi abuelo, un mestizo y muy lúcido intelectual de izquierdas que se había hecho comerciante y administraba una surtida bodega que aseguraba la subsistencia de la familia y de la servidumbre que mi abuela solía recordar con secreta añoranza.

Cuando mi abuelo murió, ella cargó con lo que tenía y partió con sus tres hijas a la capital. Allí nací yo, en la vieja casa de Jesús María. Pasé mi niñez y adolescencia creciendo a la vera de su sombra protectora y cálida. Hasta que el Alzheimer fue difuminando su presencia y horadando su memoria.

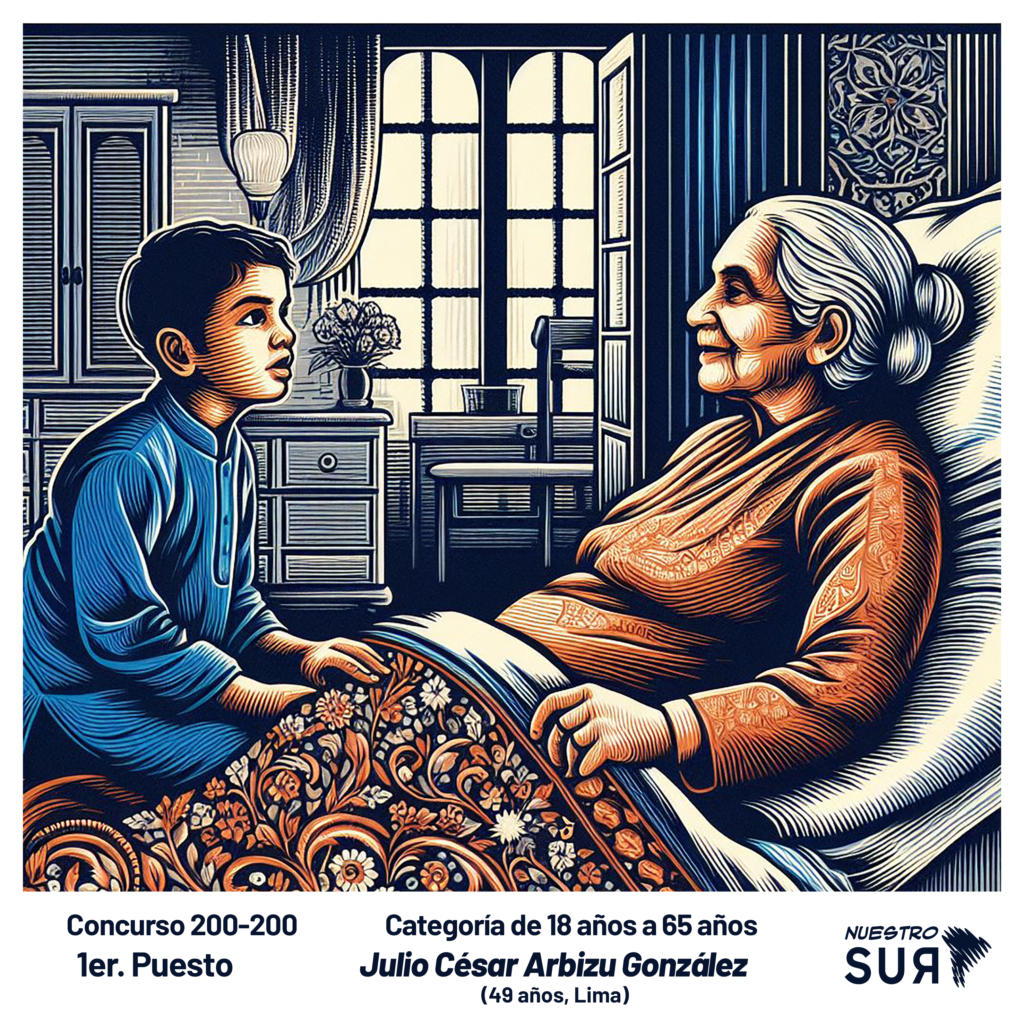

Una feroz ironía quiere que yo recuerde este episodio con precisión: Un día mi madre y yo entramos en su cuarto donde yacía postrada. Mi abuela le preguntó a mi madre quién era yo.

–Julito –le dijo mi madre a la suya, con los ojos llenos de lágrimas. –Tu nieto –agregó. Mi abuela se incorporó todo lo que pudo para verme durante unos pocos segundos, repasando mis rasgos con sus ojos claros y muy contrariada, exclamó: –¿Mi nieto? ¿Un negro?